Agustí Carmona nos cuenta con detalle su aventura.

La travesía en moto a lo largo del Adriático nos ha llevado a Lidia y a mí hasta Atenas, donde planeamos disfrutar de unos días de descanso antes de despedirnos de forma temporal.

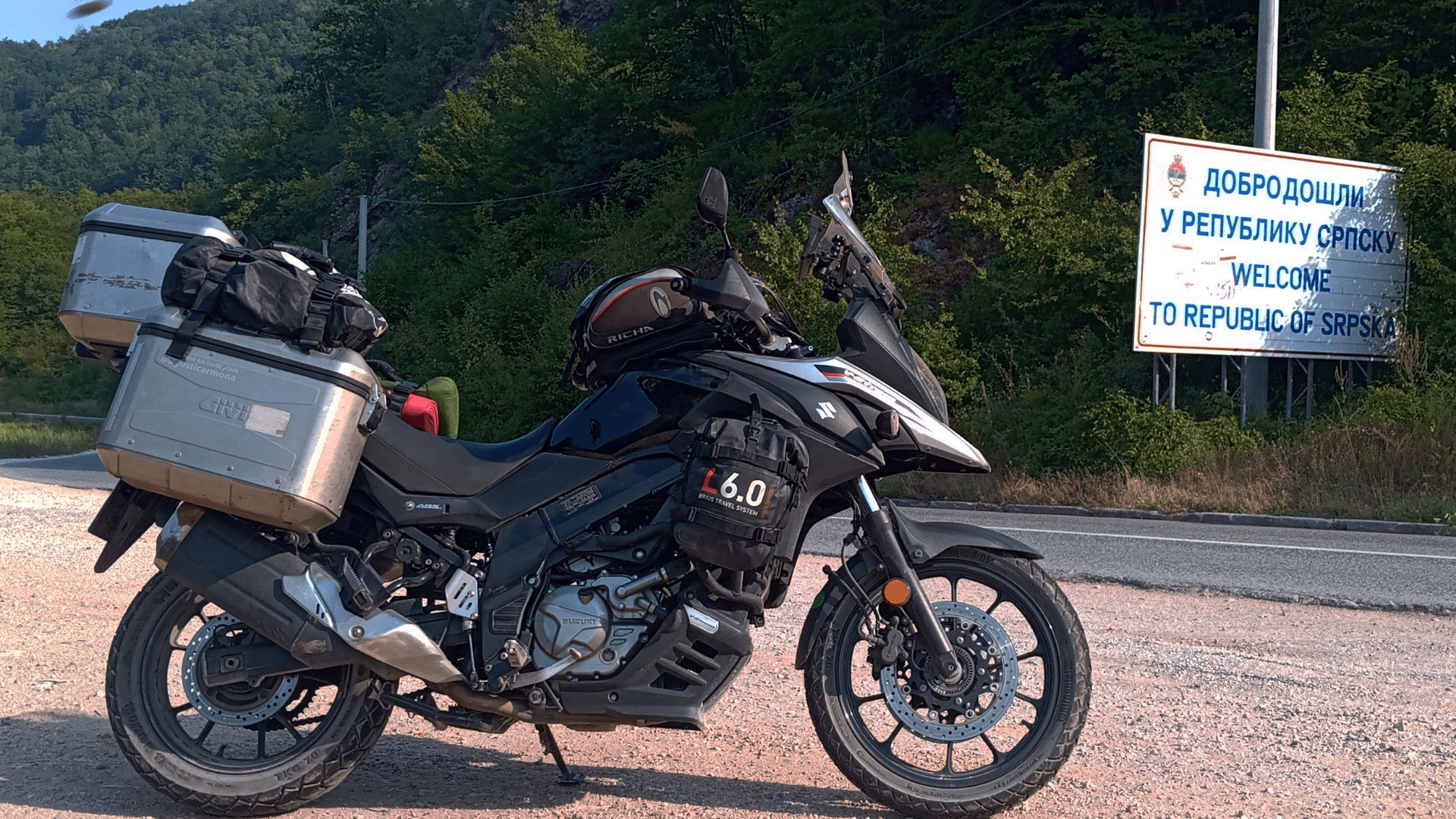

Tras acompañar a Lidia al aeropuerto, me planteo como objetivo llegar a Trieste sin tocar un solo kilómetro de autopista. Será un desafío interesante que me permitirá explorar algunas de las zonas menos conocidas y transitadas de los países que me esperan en el camino.

Con un plan claro en mente, inicio mi marcha hacia el norte, pero pronto descubro que los primeros tramos no serán tan sencillos como esperaba. Una densa bruma revela que Atenas está en plena temporada de incendios, y las columnas de humo me impiden avanzar por varias de las carreteras que deberían llevarme al norte. Tras sortear diversos incendios y superar los controles policiales que bloquean mi avance, consigo finalmente esquivar las áreas más conflictivas que asolan esta región.

El desolador panorama me acompaña durante unas tres horas por carreteras secundarias, bajo un sol abrasador y enfrentando un viento racheado que complica tanto la conducción como las labores de extinción de incendios.

Afortunadamente, mi camino me lleva hacia Larissa, permitiéndome dejar atrás las zonas afectadas y permitiendo que los cuerpos de seguridad trabajen sin mi presencia entrometida.

Mi ruta hacia el norte atraviesa paisajes mediterráneos, llenos de colinas, olivos y viñedos, así como algunos puertos de montaña que añaden un toque de emoción con sus curvas serpenteantes.

Desde allí, me acerco hasta el monte Olimpo, la legendaria morada de los antiguos dioses griegos, que se encuentra a medio camino en mi recorrido hacia Macedonia.

El ascenso al mítico Olimpo es impresionante. Con casi 3,000 metros de altura, este monte ofrece un respiro del calor sofocante que he soportado durante días, mientras que las vistas a los valles circundantes invitan a una ascensión pausada, disfrutando de cada curva.

Me acerco tanto como puedo a la cima y desde allí me siento más cerca de la historia y de los dioses que siempre han habitado en este lugar sagrado.

Después de descender del monte, retomo mi ruta hacia Macedonia, avanzando por las carreteras que recorren el norte de Grecia hasta el pequeño paso fronterizo del lago Doiran. Los pasos fronterizos, especialmente los más pequeños, son siempre una aventura, donde cualquier cosa puede suceder.

En esta ocasión, al solicitarme la carta verde del seguro, les muestro la versión digital que llevo en mi móvil, pero insisten en que debe ser en papel. Después de una discusión sobre la validez del formato electrónico, me envían a una oficina donde debo adquirir un seguro válido para Macedonia. Al explicar mi situación al vendedor, muy amablemente me propone que le envíe la carta verde por correo electrónico y se ofrece a imprimirla sin coste alguno.

Con el documento en mano, regreso a la cabina, completo los trámites de entrada al país y finalmente me permiten continuar mi viaje, adentrándome en Macedonia.

Este pequeño país, uno de los más montañosos de Europa, ofrece un sinfín de carreteras espectaculares que conducen a lugares tan mágicos como las Stone Dolls, un valle con formaciones rocosas que, salvando las distancias, evocan los paisajes lunares de la Capadocia turca.

La siguiente etapa de mi ruta me llevará hacia Skopje, la capital, pasando por Tetovo, una de las principales ciudades del norte de Macedonia, con la intención de cruzar a Kosovo a través de una frontera situada en lo alto de un puerto de montaña.

Mientras avanzo por la carretera, me maravillo con los paisajes que se despliegan ante mí. Los ríos, las montañas y los pequeños pueblos que atravieso se entrelazan para crear un escenario del que no quisiera despedirme jamás.

Cruzo la frontera hacia Kosovo en medio de una tormenta veraniega que me obliga a detenerme durante unos minutos bajo un pequeño cobertizo en tierra de nadie. Apenas pasan diez minutos mientras los coches que había adelantado, con todas sus comodidades, van desfilando ante mí.

Me alojo en Strpce, un pueblo de nombre impronunciable, donde pasaré la noche y degustaré un sabroso estofado típico de la región. Me encuentro en pleno parque nacional de las montañas de Sharr, lo que se nota en la frescura del ambiente, la calidad de las carreteras, que superan a las de Macedonia, y la abundante vegetación que me rodea.

Esta carretera me conduce hasta la encantadora ciudad de Prizren, cuyo casco antiguo es uno de los más auténticos que he visto en todo el viaje. Casas bajas, bien conservadas o restauradas, y gente amable que se acerca al viajero para preguntar de dónde vengo y hacia dónde me dirijo, motivados únicamente por la curiosidad.

Desde allí, sigo la carretera hacia Peć, donde recorro el cañón de Rugova con la intención de cruzar a Montenegro. Sin embargo, mi carretera se transforma en una pista forestal con un paso fronterizo habilitado únicamente para bicicletas y peatones. No me apetece entrar en Montenegro de manera ilegal, así que deshago los 30 kilómetros hasta Peć, disfrutando de nuevo del impresionante cañón de Rugova. En la ciudad, tomo un desvío hacia el punto fronterizo más cercano. La carretera, sinuosa e interminable, se extiende durante unos veinticinco kilómetros por un puerto de montaña imponente, donde las subidas y las curvas se suceden hasta llegar a la frontera. Allí, los tediosos trámites, aunque simples en esta ocasión, siguen siendo una molestia inevitable.

Ya estoy en Montenegro, y me esperan 155 kilómetros que se antojan un auténtico suplicio. Apenas cruzo la frontera, las obras que se extienden por toda la región marcan el inicio de mi trayecto por este país.

Cuando hablo de obras, no son como las que uno podría encontrar en otras partes de Europa, con señalizaciones claras y un mínimo de respeto hacia los demás vehículos. Aquí, me enfrento a un carril asfaltado, por llamarlo de algún modo, mientras que el otro se asemeja a una pista de montaña destrozada y cubierta de gravilla suelta. De vez en cuando, un semáforo indica las preferencias de paso, pero, como de costumbre, las señales son meramente orientativas, y si no hay nadie en el carril contrario significa que uno puede invadirlo son más preocupación.

En estas condiciones, la ley del más fuerte prevalece, y los atascos son casi constantes.

Así transcurren los ciento cincuenta y cinco kilómetros, que se me hacen eternos. A pesar de estar atravesando paisajes increíbles, siento cómo el cansancio y la tensión de la ruta empiezan a cobrarme la factura, agotando poco a poco mi energía.

Finalmente, cruzo el pequeño pueblo de Kosanica, donde el tormento llega a su fin. Una carretera, que aunque no es perfecta, me parece un verdadero alivio, me lleva, en un serpenteante descenso, hasta el puente que atraviesa el cañón del río Tara y donde tengo previsto pasar la noche en un camping.

A la mañana siguiente, con el cuerpo recuperado del traqueteo del día anterior, me tomo un momento para contemplar los majestuosos acantilados que envuelven el paisaje a mi alrededor, inmortalizando con fotos las maravillas que estos parajes ofrecen.

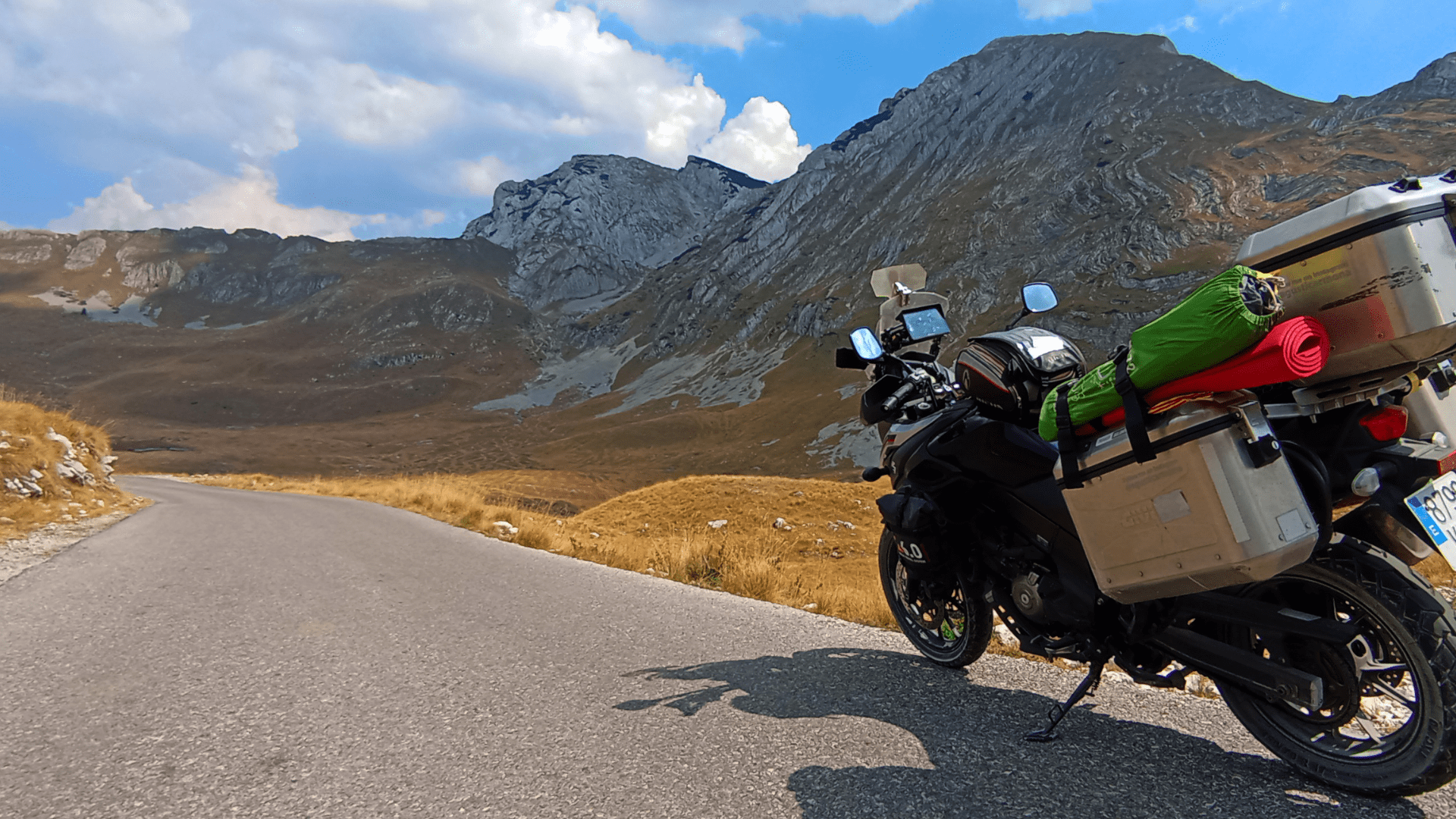

La carretera continúa hasta el municipio de Žabljak, desde donde comienzo el recorrido por uno de los paisajes más impresionantes que he visto en mi vida: el Parque Nacional de Durmitor.

Una carretera estrecha, rodeada de un paisaje abrupto de acantilados y ríos, salpicada de miradores, cada uno más espectacular que el anterior, invita a detenerse y absorber la belleza circundante.

Recorro los 40 kilómetros de esta carretera en algo más de dos horas, lo que da una idea de lo generoso que es este paisaje con el viajero.

El tramo final consiste en un descenso de casi cinco kilómetros, prácticamente vertical, hacia el embalse del lago Piva, desde donde me desvío a la derecha para continuar siguiendo el río hasta la frontera con Bosnia y Herzegovina.

Estos casi treinta kilómetros de la carretera M18, hasta la frontera, se recorren con facilidad, y los infinitos túneles excavados en la roca añaden un toque extra de espectacularidad a una ruta ya de por sí impresionante, que serpentea primero junto al embalse y luego a lo largo del cañón del río Piva.

Relajado y sorprendido por la belleza de las carreteras, llego al puesto fronterizo de Montenegro, dispuesto a cruzar a Bosnia y Herzegovina.

Después de superar los primeros trámites y adentrarme en tierra de nadie, un puente de madera, que inspira poca confianza, me permite cruzar el río y me acerca al siguiente puesto fronterizo, el de entrada a Bosnia y Herzegovina.

Una vez completados los trámites de entrada, el asfalto se convierte en un recuerdo ocasional, mientras me enfrento a una carretera en mal estado, llena de baches, arena y tráfico caótico, que me conduce hasta la ciudad de Foča. Allí, una familia local me ofrece una habitación donde pasar la noche.

Con el frescor matutino, inicio mi travesía de sur a norte atravesando toda Bosnia y Herzegovina. Hago una primera parada en Sarajevo, acercándome a algunos de sus miradores. Aunque no tengo intención de entrar en la ciudad, el desvío para admirarla desde lo alto no supone mucho esfuerzo y, en mi opinión, merece la pena.

La carretera, si bien no es la mejor que he encontrado hasta ahora, tampoco es de las peores. Manteniendo una velocidad moderada, puedo disfrutar del espectáculo de los cañones fluviales, que parecen ser una constante en esta región. Afortunadamente, esta geografía es capaz de moderar la temperatura e impide que el sol nunca llegue a incidir directamente sobre mi espalda, haciendo que la travesía por el país sea tranquila y placentera.

Paso la noche en Kulen Vakuf, un pequeño pueblo bosnio situado en el corazón del parque nacional de Una y Unac. Allí, una mujer que no habla inglés me ofrece alojamiento en una de sus habitaciones destinadas a viajeros que como yo, buscamos un lugar donde pernoctar.

El pueblo se encuentra a pocos kilómetros de Croacia, y por la mañana, aprovecho para llenar el depósito de la moto antes de cambiar de país, dado que la gasolina en Bosnia es notablemente más económica.

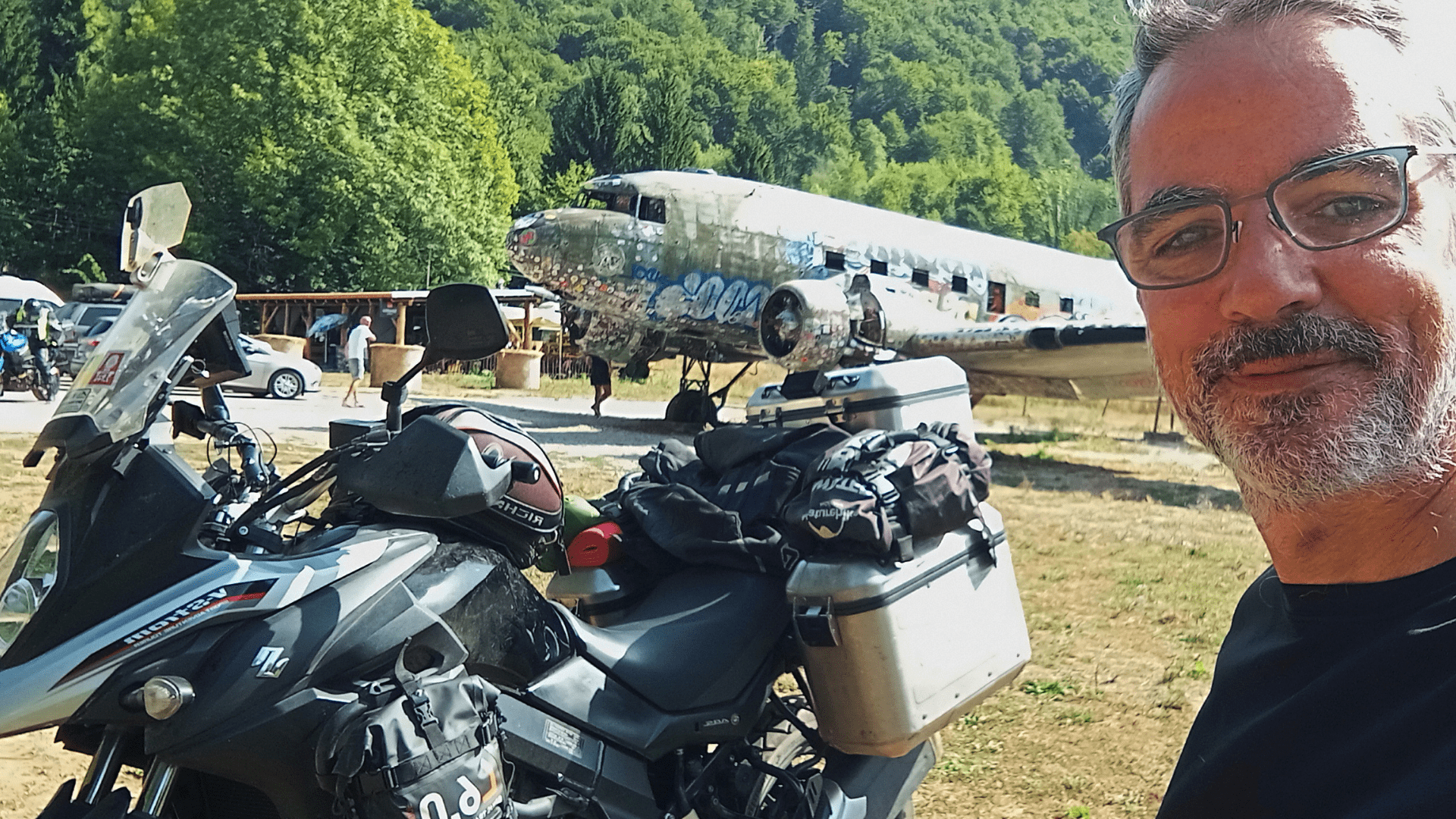

Al ingresar nuevamente en Croacia, me dirijo al aeródromo de Željava, donde un avión Douglas C-47 espera a los curiosos como yo que decidimos visitarlo. Este avión, sin duda, no volverá a despegar, no solo por la falta de piezas esenciales, sino también por la ingente cantidad de pegatinas que adornan su fuselaje y que, sin duda, impiden su vuelo.

Estoy muy cerca de los lagos de Plitvice, así que el recorrido por esta zona es espectacular. La ruta me lleva, evitando peajes y autopistas, por carreteras secundarias hasta el puente de la isla de Krk, que decido cruzar solo por el placer de recorrer este puente tan estético y encantador.

Después de atravesar la ciudad de Rijeka, vuelvo a adentrarme en Eslovenia y la cruzo por carretera hasta llegar a Trieste.

Hasta aquí he recorrido, por carretera, Grecia, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia y eso ha hecho que el viaje sea bastante lento. Los días se me han echado encima y necesito cubrir los últimos 1400 kilómetros en solo 2 días. Consciente de las limitaciones de viajar por carretera, vuelvo a las costosas autopistas de Italia y Francia para realizar las últimas largas tiradas que me llevarán de regreso a casa.

Con todos los recuerdos aún palpitantes en mi mente, la autopista me ofrece el tiempo y el espacio necesarios para procesar lo vivido en los últimos 10 días. He explorado regiones, carreteras y, sobre todo, he conocido a personas que, con sus virtudes y defectos, han compartido generosamente lo que tienen, sin preocuparse por quién soy. Estas regiones, carreteras, y personas poseen una identidad única. Son regiones, carreteras y personas que no me cansaré de recomendar fervientemente que sean visitadas alguna vez, y si es en moto, mucho mejor.

Agustí Carmona

Deja tu comentario